孔門十哲

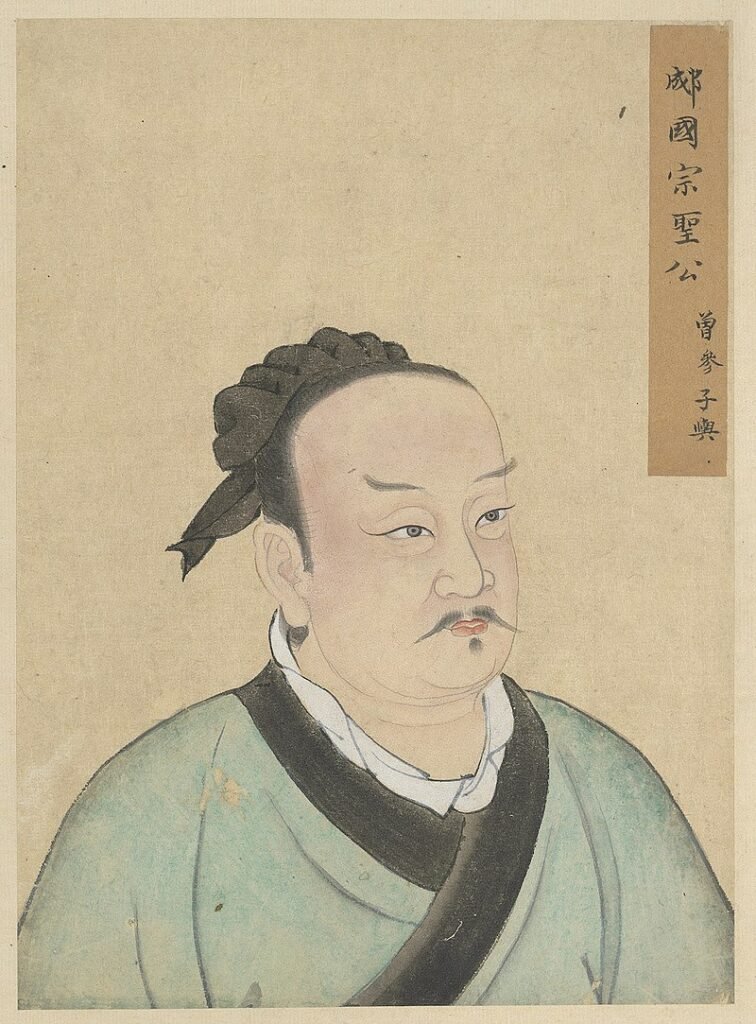

曾參

曾參(公元前505年-公元前437年),名參,字子長,是春秋時期齊國的政治家、軍事家和儒家學者。他是孔子的學生之一,也是孔門五哲(孔子的五位優秀學生)之一。曾參以其聰明才智和出色的領導能力在政治和軍事領域取得了卓越的成就。

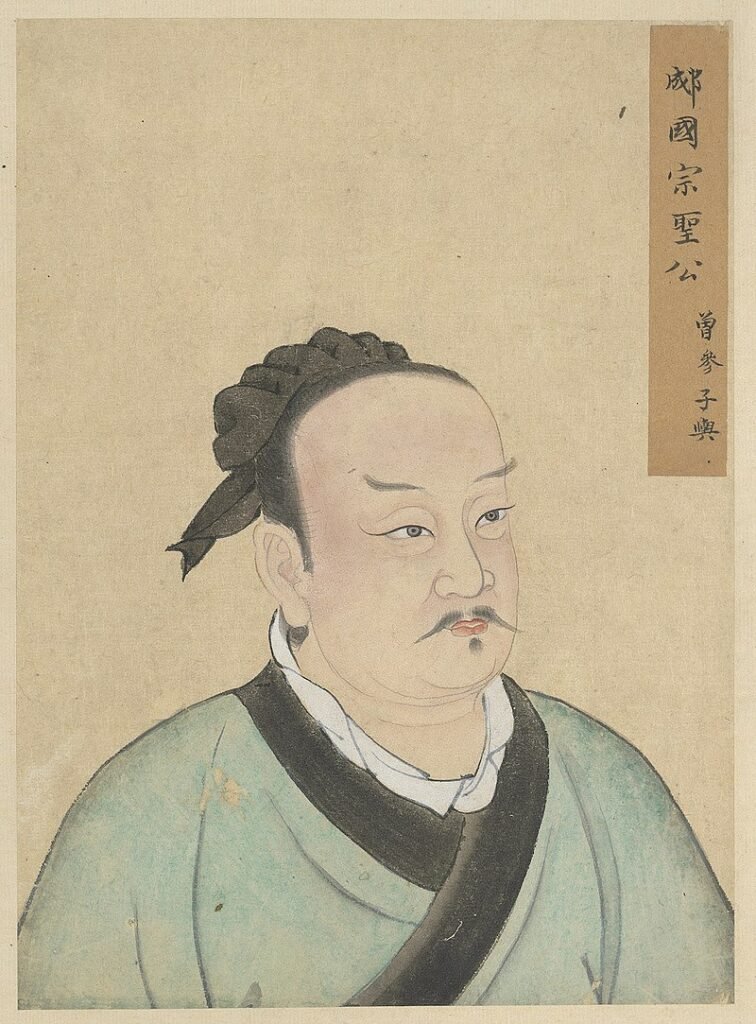

曾參

曾參(公元前505年-公元前437年),名參,字子長,是春秋時期齊國的政治家、軍事家和儒家學者。他是孔子的學生之一,也是孔門五哲(孔子的五位優秀學生)之一。曾參以其聰明才智和出色的領導能力在政治和軍事領域取得了卓越的成就。

生平

曾參在政治上發揮了重要的作用,他曾擔任齊國的重要官職,如將軍、相國和相國史等。他在政治任職期間,致力於推行改革和提升齊國的國力。他重視法制和治理能力的提升,推行嚴明的法律制度和行政組織,以確保社會秩序和政府的正常運作。他也提出了許多關於國家治理和政策改革的重要建議,被視為一位卓越的政治家和改革家。

曾參在軍事上表現出色,他參與了多次戰役並取得了重大勝利。他善於制定戰略和指揮作戰,以聰明和靈活的策略打敗了強敵,為齊國爭取了重要的地位和優勢。他的軍事才能和領導能力使他成為當時著名的軍事家和將領。

作為孔子的學生,曾參深受儒家思想的影響,他主張仁愛、正義和忠誠等儒家倫理觀念,並將其融入到政治和軍事實踐中。他注重個人修養和道德品質的培養,提倡君子行為和道德修養的重要性。

曾參的貢獻不僅體現在政治和軍事領域,他也在儒家學說的推廣和傳承上起到了重要作用。他將孔子的教導廣泛傳授給學生和後代,並以身作則地践行儒家倫理觀念,對後世的儒家學者和思想家產生了深遠的影響。

曾參被後人尊稱為「曾子」,並被譽為孔子晚年最得意的學生之一。他的政治才能、軍事成就和對儒家思想的貢獻使他成為古代中國歷史上一位傑出的政治家、軍事家和儒家學者。